方針/規約等

Jump toClose

本校ではいじめへの対策や個人情報保護のポリシーを策定し、生徒が安全に、安心して学校生活を送るために家庭や地域、関係各所と協力して参ります。

いじめ対策基本方針

本校では「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第13条の規定及び「東京都いじめ防止対策推進条例」に基づき策定された「東京都いじめ防止対策推進基本方針」を基本とし、以下の「江戸川女子中学・高等学校いじめ防止基本方針」を策定しました。

1.いじめ防止のための基本的な考え方

1)いじめとは

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2)本校の基本理念

「いじめ」は、いじめを受けたとされる当該生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心の健全な成長及び人格形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命・身体に重大な危険を生じさせる行為である。

本校では、全生徒がいじめを行うことがなく、いじめを認識しながらこれを放置することがないよう指導を徹底するとともに、いじめはいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす絶対に許されない行為であることについて生徒が十分に理解できるように、いじめの防止のための指導・対策を講じるものとする。

本校では、全生徒がいじめを行うことがなく、いじめを認識しながらこれを放置することがないよう指導を徹底するとともに、いじめはいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす絶対に許されない行為であることについて生徒が十分に理解できるように、いじめの防止のための指導・対策を講じるものとする。

3)いじめの禁止

法第4条「いじめを行ってはならない。」の徹底を図るものとする。本校では理由の如何を問わず、いじめを行った方が悪いとの立場を厳守し、いじめ行為には厳然と対処・処分を行う。

4)教職員の認識すべき事項

いじめの防止に関しては、本校全職員に以下の5点の認識を徹底する。

① いじめはどの生徒にも起こりうることであり、またどの生徒も被害者にも加害者にもなりうることを認識し、日常的に生徒の行動を正確に把握する。

② 生徒及び教職員がいじめとは何かについて日常的に意識するために、いじめにあたる具体例を今回設置する「江戸川女子中学・高等学校いじめ防止対策委員会」により常に示し、道徳心の向上に努める。

③ いじめの未然防止のために、生徒が主体的に参加できるような学級づくり、授業づくり、学校づくりを行う。

④ いじめは周囲が気づきにくい形で行われる場合が多いため、早期発見についてはささいな兆候に対しても、いじめにあたるのではないかという疑いを持って、積極的に対処する。

⑤ いじめの報告を受けた場合は、特定の教職員で抱え込むことなく、組織的に被害生徒を守り、加害生徒には毅然とした姿勢で組織的に指導する。

① いじめはどの生徒にも起こりうることであり、またどの生徒も被害者にも加害者にもなりうることを認識し、日常的に生徒の行動を正確に把握する。

② 生徒及び教職員がいじめとは何かについて日常的に意識するために、いじめにあたる具体例を今回設置する「江戸川女子中学・高等学校いじめ防止対策委員会」により常に示し、道徳心の向上に努める。

③ いじめの未然防止のために、生徒が主体的に参加できるような学級づくり、授業づくり、学校づくりを行う。

④ いじめは周囲が気づきにくい形で行われる場合が多いため、早期発見についてはささいな兆候に対しても、いじめにあたるのではないかという疑いを持って、積極的に対処する。

⑤ いじめの報告を受けた場合は、特定の教職員で抱え込むことなく、組織的に被害生徒を守り、加害生徒には毅然とした姿勢で組織的に指導する。

5)取組目標

1)取り組み目標…いじめの防止に関する本校の取組目標は、以下の5つとする。

①いじめの未然防止への取組の徹底

②いじめの早期発見への取組の徹底

③いじめの早期解消への取組の徹底

④関係機関との連携の徹底

⑤教職員研修の充実の徹底

①いじめの未然防止への取組の徹底

②いじめの早期発見への取組の徹底

③いじめの早期解消への取組の徹底

④関係機関との連携の徹底

⑤教職員研修の充実の徹底

6)いじめの解消について

いじめが「解消している」状態とは少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。

①被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が、3か月以上継続していること

②被害生徒がいじめ行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。いじめを受けた生徒本人に対し心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

①被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が、3か月以上継続していること

②被害生徒がいじめ行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。いじめを受けた生徒本人に対し心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

2.江戸川女子中学・高等学校いじめ防止対策委員会の設置

いじめ防止の徹底を図るため、「いじめ防止対策委員会」(以下、委員会という)を設置する。

1)委員会は以下の者で構成する。

校長、副校長、教頭、生徒指導部長、学年主任、学年生徒指導担当、その他校長が必要と認める者。

2)校長はこの委員会の代表者として、委員会を統括する。

3)委員会は次のことを所掌する。

① 基本方針に基づく取組の実施

② 取組の具体的な計画の作成・実行・検証・修正

③ いじめの未然防止や早期発見への取組

④ いじめ問題の確認とその対応

⑤ いじめ問題への具体的な対応策の検討

⑥ いじめの相談窓口の設置と相談の具体的実施内容

⑦ 教職員に対するいじめ問題に関する研修の実施

⑧ 生徒に対するいじめ問題に関する道徳教育の実施。

② 取組の具体的な計画の作成・実行・検証・修正

③ いじめの未然防止や早期発見への取組

④ いじめ問題の確認とその対応

⑤ いじめ問題への具体的な対応策の検討

⑥ いじめの相談窓口の設置と相談の具体的実施内容

⑦ 教職員に対するいじめ問題に関する研修の実施

⑧ 生徒に対するいじめ問題に関する道徳教育の実施。

4)委員会の招集は校長が行う

5)委員会は次の区分で行う。

① 定例会

② 臨時会(いじめの兆候を把握した場合や相談情報があった場合、臨時に行う)

② 臨時会(いじめの兆候を把握した場合や相談情報があった場合、臨時に行う)

6)その他、委員会の運営に必要な事項は、校長が決定する。

3.本校におけるいじめ防止に関する取組

1)未然防止

生徒の豊かな心の育成と心の通う対人交流の能力を養うことがいじめの防止につながることから、校内における以下の諸活動を通じて、健全な人格形成及び社会性を育み、集団の中で孤立しないように見守りながら、いじめの未然防止に努める。

① 学級(ホームルーム)活動、授業内での取組

学級活動や授業を通じて、周囲の人たちの関わりの中で生徒が自ら正しく判断して行動する態度・能力を育成する。具体的にはその場に合わせ「どのような行動が適切か」を自分で考えて決断し、行動できる能力を育てることによって、いじめに向かわない態度や利他の精神を身に付けさせ、いじめが起きない環境を作る。また、生徒一人一人の様子を注意深く見守ることにより、気になる表情や態度の生徒に対して積極的に声掛けをし、いじめの芽が存在しないかを日常的に確認する。

学級活動や授業を通じて、周囲の人たちの関わりの中で生徒が自ら正しく判断して行動する態度・能力を育成する。具体的にはその場に合わせ「どのような行動が適切か」を自分で考えて決断し、行動できる能力を育てることによって、いじめに向かわない態度や利他の精神を身に付けさせ、いじめが起きない環境を作る。また、生徒一人一人の様子を注意深く見守ることにより、気になる表情や態度の生徒に対して積極的に声掛けをし、いじめの芽が存在しないかを日常的に確認する。

② 生徒会活動、学校行事、部活動内での取組

生徒会活動、学校行事及び部活動などの体験活動を通じて、いじめに向かわない生徒を育成するため、すべての生徒が主体的に活躍できる場面や役割を設定し、生徒が他の生徒から認められる体験をすることによって、自分が認められている、大切にされているといった自己有用感を高める。また、共同作業の中で、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培うことにより、人間関係の中で、お互いの人格を尊重できる態度を養う。

生徒会活動、学校行事及び部活動などの体験活動を通じて、いじめに向かわない生徒を育成するため、すべての生徒が主体的に活躍できる場面や役割を設定し、生徒が他の生徒から認められる体験をすることによって、自分が認められている、大切にされているといった自己有用感を高める。また、共同作業の中で、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培うことにより、人間関係の中で、お互いの人格を尊重できる態度を養う。

③ 個別面談・カウンセリングなどの取組

日ごろから生徒と接する機会を多く持ち、生徒が教職員と相談しやすい関係を構築する。また、定期的に行う生徒との個別面談の時も、面談生徒はもちろん、他の生徒がいじめを受けていないか等を確認する。いじめ問題が深刻になる前に、いじめを認知し、速やかな対応が取れるよう、いじめの芽が存在しそうな状況の生徒とは積極的に面談を実施し、対処するとともに、スクールカウンセラーとの連携、活用を含め、教育相談体制を整備する。

日ごろから生徒と接する機会を多く持ち、生徒が教職員と相談しやすい関係を構築する。また、定期的に行う生徒との個別面談の時も、面談生徒はもちろん、他の生徒がいじめを受けていないか等を確認する。いじめ問題が深刻になる前に、いじめを認知し、速やかな対応が取れるよう、いじめの芽が存在しそうな状況の生徒とは積極的に面談を実施し、対処するとともに、スクールカウンセラーとの連携、活用を含め、教育相談体制を整備する。

④ 記録の蓄積

問題が起きた場合の資料になる為、日ごろから生徒や保護者とのやりとりの記録を作成するなどして、時系列で、いつ、だれが、どのような対応をしたのかをまとめておく。

問題が起きた場合の資料になる為、日ごろから生徒や保護者とのやりとりの記録を作成するなどして、時系列で、いつ、だれが、どのような対応をしたのかをまとめておく。

⑤ 情報の共有

教員はいじめの兆候がある場合、いじめ防止対策委員への報告をおこなう。

教員はいじめの兆候がある場合、いじめ防止対策委員への報告をおこなう。

2)早期発見

いじめはどのような場でも起こりうるという認識を教職員全員が持ち、すべての教育活動において、生徒の観察を細かく行い、人間関係の小さな変化を察知し、いじめの兆候を見逃すことのないように努力する。また、下記のような取組によりいじめの早期発見に努める。

① アンケート調査の実施

いじめに関するアンケート調査を定期的に行い、いじめの早期発見に努める。アンケートは自分のことに限らず、周囲で起きていること、気になることなども記入させ、その際、いじめと特定できなくても、疑わしい場合も記入するよう指導する。

いじめに関するアンケート調査を定期的に行い、いじめの早期発見に努める。アンケートは自分のことに限らず、周囲で起きていること、気になることなども記入させ、その際、いじめと特定できなくても、疑わしい場合も記入するよう指導する。

② 保護者との連携

日ごろから保護者との連携を密にすることによって、家庭で生徒の変化に気づいた場合に学校に気軽に相談してもらえる関係づくりに努める。そのため、学校での生徒の様子や学校の取組内容を随時家庭に連絡し、保護者との信頼関係の構築に努力する。

日ごろから保護者との連携を密にすることによって、家庭で生徒の変化に気づいた場合に学校に気軽に相談してもらえる関係づくりに努める。そのため、学校での生徒の様子や学校の取組内容を随時家庭に連絡し、保護者との信頼関係の構築に努力する。

③ 相談窓口の周知徹底

いじめの相談については、HR担任が主体的に行うとともに、保健室やカウンセラーなどの相談窓口があることを生徒や保護者に周知する。

いじめの相談については、HR担任が主体的に行うとともに、保健室やカウンセラーなどの相談窓口があることを生徒や保護者に周知する。

3)早期対応

いじめの連絡や相談を受けた場合、速やかに被害者の安全を確保し、会議を臨時に開き、当該のいじめに対して組織的に対応する。

① 被害者の保護

いじめの行為を確認した場合、いじめられている生徒を守ることを第一とし、全職員が協力して被害者の心のケアに努める。また、被害者の保護者に速やかに連絡を取り、状況の説明を行うとともに、家庭での心のケアや見守りを依頼し、協力して対応する。

いじめの行為を確認した場合、いじめられている生徒を守ることを第一とし、全職員が協力して被害者の心のケアに努める。また、被害者の保護者に速やかに連絡を取り、状況の説明を行うとともに、家庭での心のケアや見守りを依頼し、協力して対応する。

② いじめの実態の把握

被害者、加害者及び周辺生徒から十分に話を聞き、いじめの実態を確認する。また、アンケート調査等を実施し、速やかにいじめの実態を把握する。

被害者、加害者及び周辺生徒から十分に話を聞き、いじめの実態を確認する。また、アンケート調査等を実施し、速やかにいじめの実態を把握する。

③ 加害者への対応

加害者に対しては、いじめをやめさせ、毅然とした姿勢で指導する一方、しっかりと寄り添い、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置き指導にあたり、いじめを繰り返さないよう指導する。

また、加害者の保護者に速やかに連絡を取り、状況の説明を行うとともに、被害者やその保護者への対応に関して必要な助言を行うなど協力して対応する。

加害者に対しては、いじめをやめさせ、毅然とした姿勢で指導する一方、しっかりと寄り添い、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置き指導にあたり、いじめを繰り返さないよう指導する。

また、加害者の保護者に速やかに連絡を取り、状況の説明を行うとともに、被害者やその保護者への対応に関して必要な助言を行うなど協力して対応する。

④ インターネット上のいじめへの対応

日頃よりインターネットの使用に関するモラルを指導するとともに、もし生徒がインターネット上に不適切な書き込みを行った場合、被害の拡大を防ぐため、削除させるなどの指導を行い、削除できない場合は、プロバイダに削除を求めるなど速やかな措置を行う。

日頃よりインターネットの使用に関するモラルを指導するとともに、もし生徒がインターネット上に不適切な書き込みを行った場合、被害の拡大を防ぐため、削除させるなどの指導を行い、削除できない場合は、プロバイダに削除を求めるなど速やかな措置を行う。

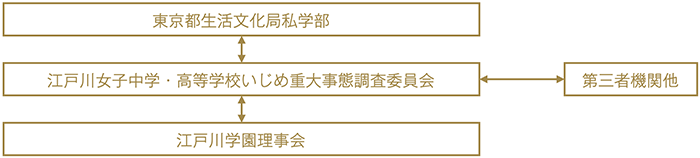

4.重大事態への対処

いじめ行為により、被害生徒が生命、心身または財産に重大な被害を受けた疑いがある場合、または、いじめ行為により、相当な期間学校を欠席せざるを得ない状況になっている疑いがある場合、生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあった場合など、重大事態と判断される時は、次の対処を行う。学校内だけで解決が困難な場合は、事案に応じ、第三者機関と連携し、いじめの解消に向けた対応を図る。

① 重大事態調査委員会を設置

構成メンバーは上記「いじめ防止対策委員会」のメンバー及びスクールカウンセラー及び弁護士、心理士等の専門的知識を有する第三者委員とする。

構成メンバーは上記「いじめ防止対策委員会」のメンバー及びスクールカウンセラー及び弁護士、心理士等の専門的知識を有する第三者委員とする。

② 発生報告

重大事態が発生した事実を江戸川学園理事会及び東京都生活文化局私学部に報告する。

重大事態が発生した事実を江戸川学園理事会及び東京都生活文化局私学部に報告する。

③ 実態把握

当該事案に対する調査を実施し、事実関係を速やかに把握する。

当該事案に対する調査を実施し、事実関係を速やかに把握する。

⑤ 被害者保護

いじめの被害を受けた生徒の生命・身体の安全を確保するとともに、情報を提供した生徒の安全を守るための措置を講ずる。

いじめの被害を受けた生徒の生命・身体の安全を確保するとともに、情報を提供した生徒の安全を守るための措置を講ずる。

⑥ 加害者対応

いじめの加害生徒に対しては、毅然とした対応を取り、速やかにいじめをやめさせるとともに、しっかりと寄り添い、いじめを繰り返さないよう指導する。

いじめの加害生徒に対しては、毅然とした対応を取り、速やかにいじめをやめさせるとともに、しっかりと寄り添い、いじめを繰り返さないよう指導する。

⑦ 調査結果報告

調査結果については江戸川学園理事会及び東京都生活文化局私学部に報告するとともに、いじめを受けた生徒と保護者に対し、事実関係その他必要な情報を積極的に適切な方法で提供する。

調査結果については江戸川学園理事会及び東京都生活文化局私学部に報告するとともに、いじめを受けた生徒と保護者に対し、事実関係その他必要な情報を積極的に適切な方法で提供する。

⑧ 東京都(私学部)への報告

上記調査結果については、東京都生活文化局私学部に報告する。

上記調査結果については、東京都生活文化局私学部に報告する。

⑨ 解消と再発防止

いじめの被害を受けた生徒に対しては、継続的な心のケアを行うなど、落ち着いてその後の学校生活が送れるよう支援する。また、適切な学習に関しての支援も行う。加害生徒に対しては、適切かつ継続的な指導を行い、再発防止に努める。 さらに、当該事態に真摯に対応し、新たないじめが発生することを防止する。

いじめの被害を受けた生徒に対しては、継続的な心のケアを行うなど、落ち着いてその後の学校生活が送れるよう支援する。また、適切な学習に関しての支援も行う。加害生徒に対しては、適切かつ継続的な指導を行い、再発防止に努める。 さらに、当該事態に真摯に対応し、新たないじめが発生することを防止する。

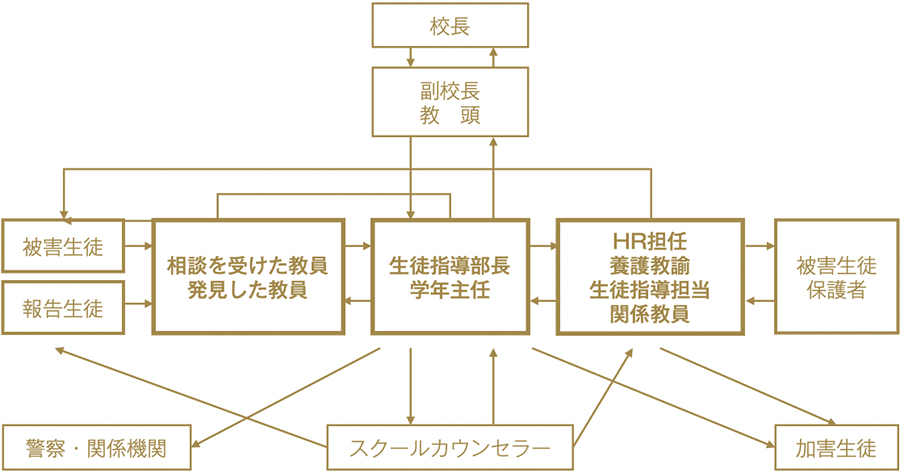

5.本校のいじめ対応組織図

①校内組織

1.被害生徒からの相談ないし、いじめ現場を発見した場合、生徒指導部長に報告する

2.生徒指導部長が連携の核となり、学年主任とともに、教頭・副校長・校長に報告後、HR担任などの関係教員に連絡し、被害生徒への対応を始める。

3.HR担任、生徒指導担当を中心に、相談を受けた教員とも連携し、被害生徒の了承を得ながらいじめの実態を把握する。

4.被害生徒の了承を得ながら、加害生徒への指導を速やかに開始する。

5.HR担任から被害生徒及び加害生徒の家庭へ連絡する。

6.スクールカウンセラーの協力や助言を受け、被害生徒・加害生徒及び、その保護者へのカウンセリングを行う。

7.必要に応じて関係機関への報告、対応を行う。

1.被害生徒からの相談ないし、いじめ現場を発見した場合、生徒指導部長に報告する

2.生徒指導部長が連携の核となり、学年主任とともに、教頭・副校長・校長に報告後、HR担任などの関係教員に連絡し、被害生徒への対応を始める。

3.HR担任、生徒指導担当を中心に、相談を受けた教員とも連携し、被害生徒の了承を得ながらいじめの実態を把握する。

4.被害生徒の了承を得ながら、加害生徒への指導を速やかに開始する。

5.HR担任から被害生徒及び加害生徒の家庭へ連絡する。

6.スクールカウンセラーの協力や助言を受け、被害生徒・加害生徒及び、その保護者へのカウンセリングを行う。

7.必要に応じて関係機関への報告、対応を行う。

②重大事態発生時の報告・相談

平成26年10月15日 制定

令和 6年 4月 1日 改定

令和 7年 4月14日 改定

令和 6年 4月 1日 改定

令和 7年 4月14日 改定

著作権・免責事項

著作権について

江戸川女子中学・高等学校ウェブサイトで提供される情報・文章・画像・イラストなど、全ての著作権は江戸川女子中学・高等学校に帰属します。このウェブサイト上の複写・転載などの行為はできません。これらの行為を無断で行なうことを禁止します。

免責事項について

江戸川女子中学・高等学校ウェブサイトの情報記載について細心の注意を払っておりますが、情報の正確性、確実性などにつきましてはいかなる保証もするものではありません。

当サイトをご利用になったことにより生じる、いかなる損害についても一切責任を負いません。

尚、当サイトに掲載の情報は利用者に予告なしに変更されることがあります。

当サイトをご利用になったことにより生じる、いかなる損害についても一切責任を負いません。

尚、当サイトに掲載の情報は利用者に予告なしに変更されることがあります。

プライバシーポリシー

本サイトのプライバシーポリシー・個人情報保護方針については、学校法人江戸川学園の制定する方針に基づき、適切に対応しております。

詳細は江戸川大学ウェブサイトのプライバシーポリシーページをご参照ください。